スプートニク日本

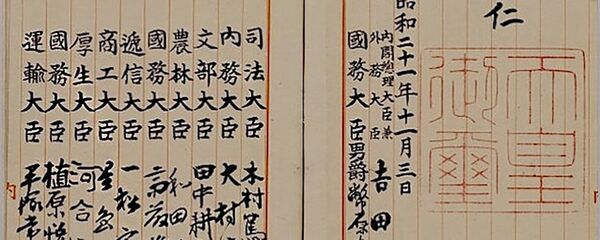

これまで挙げた例の数々は、日本の状況が、世界の君主の退位の例の中でもよく見られる事を裏付けている。まして日本の天皇家でさえ、かつてそうした例があった。そうした先例となった最初の一つが、200年前、1817年に譲位された光格天皇である。 ではなぜ、今上天皇の場合、これまで長い間、前例のないものとして検討されているのだろうか?

日本の天皇を神聖なものとは見ない傾向は、新しいのものではない。戦後の昭和天皇による、いわゆる「人間宣言」のあと、この重要な問題には終止符が打たれた。米国のマスメディアが、それを日本の最終的なイデオロギー的降伏であり西側の大きな勝利と解釈したのも偶然ではない。そして戦後の時代、徐々に独自の役割が天皇に与えられるようになっていった。その機能は、基本的に、国を象徴する事や儀式的なものに限られるようになった。

こうした日本の天皇について、ロシアの日本専門家、ヴィターリイ・シヴィトコ氏は「日本の例はユニークだ」とし、次のように続けた-

「日本において、今上天皇が現れる時は、前の天皇が亡くなられた時だという伝統が犯されようとしている。重要な問題は、いかなる文法的形態を、社会政治生活や宮廷での儀式の際に、今の天皇と前の天皇に適切に用いるべきかという事にある。その際、生活は続くとの理解があり、状況は繰り返される可能性がある。それゆえ、多くの白熱した議論が生じている。ある議員らは、今の天皇に限った法律が不可欠だと考え、別の議員らは、将来、同様の状況で変わらず用いることができるような普遍的な法律が必要だと強く主張している。」

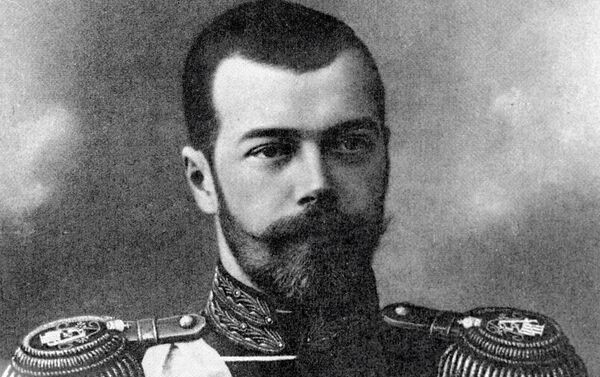

20世紀の始りは、世界中を大きく震撼させた。例えば、欧州での第一次世界大戦は、一連のブルジョア民主革命を引き起こし、欧州の君主達の退位につながった。その先駆けとなったのが、1917年のロシア帝国のニコライ2世の退位だ。彼は、自分と息子のための王位を弟のミハイル・アレクサンドロヴィチ大公に譲ったが、彼は王位につくことを拒否した。王位を退いたもののニコライ2世の人生は、悲劇的なものとなった。第一次世界大戦中にロシア軍の兵士達は「ツァーリのために!」と戦いに出陣したが、その後革命が起こり、ニコライ2世は家族と共に残酷に処刑された。また1918年11月革命の結果、ドイツ帝国もその存在を停止した。ドイツ皇帝でプロシア国王だったウィルヘルム2世は、国内からオランダに亡命、そこで生涯を閉じた。オーストリア・ハンガリー帝国の最後の皇帝で、チェコ及びハンガリー国王だったカール1世は、1918年11月の帝国崩壊後「国家統治から退くこと」を宣言した。第二次世界大戦後、1945年から1947年の間に、ソ連の影響圏に入った東欧の王達、例えばユーゴスラビアのペータル2世やブルガリアのシメオン2世、ルーマニアのミハイ1世などが、社会主義革命の結果、亡命を余儀なくされた。公式的には、彼らは退位表明をしていない。

ただはっきりしていることが一つある。伝統に対する尊敬の念は、進歩を否定するものではないという事だ。つい最近日本で、女性天皇の可能性について討論が行われた。2006年に天皇の次男のもと、秋篠宮家に男の子が誕生してから、これに関する話は、徐々に立ち消えになっていた。

一時的に中断しても、避けられない改革や変革は排除されたわけではない。この事は、日本の天皇に関しても同じである。