スプートニク日本

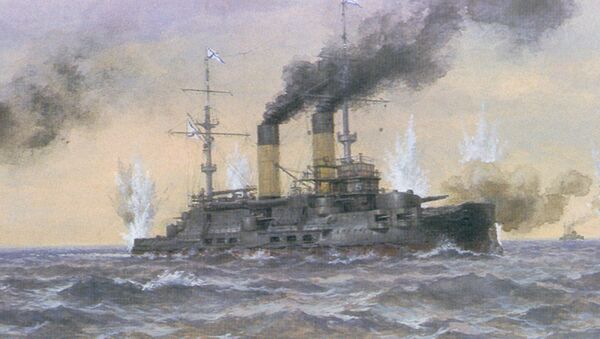

当時、和木(江津市和木町)では交通通信機関が発達しておらず、新聞をとっていた家はわずか一軒で、その新聞さえも松江から3日遅れで配達されるという状態だった。そのため村人らは、前日の対馬沖海戦で日本が勝利したことを知らず、イルティッシュ号が沖に現れたとき、ロシア軍艦が攻めて来たと思ったのだ。実際のところイルティッシュ号は日本艦隊から砲弾を受け沈没寸前で、白旗を掲げて救助を求めていた。

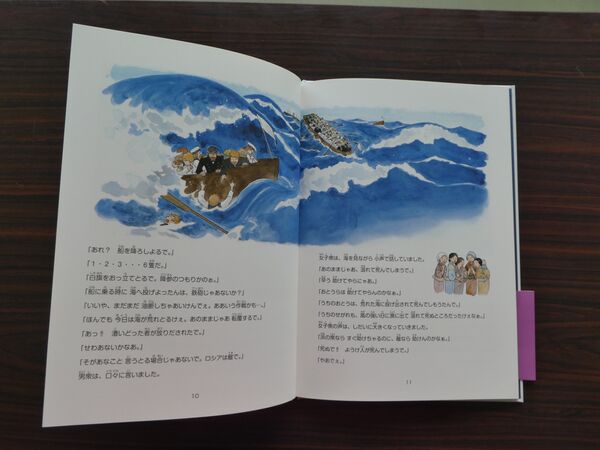

この史実を記した絵本「こっちへこーい こっちへこーい~イルティッシュ号の来た日~」は、今年1月に出版された。絵本づくりに関わったのは地元の有志。「イルティッシュ号乗組員救援史」を絵本にして語り継ぐ実行委員会を立ち上げ、宝くじ助成金を得て制作した。制作にあたってはあえて方言を生かすなど、リアリティを追及すると同時に物語性を大事にした。

実行委員長の五十嵐百合子さんは「男性は敵を前にすると『男として皆を守らなければ』という発想になりますが、女性は目の前にいる人を助けなければ、という気持ちになります。絵本の中では、なぜ敵であるはずのロシア兵を助けることになったのか、という人々の気持ちの動きを強調しました。どんな立場にあっても人類愛を忘れないで、ということを伝えたいと思います」と話している。

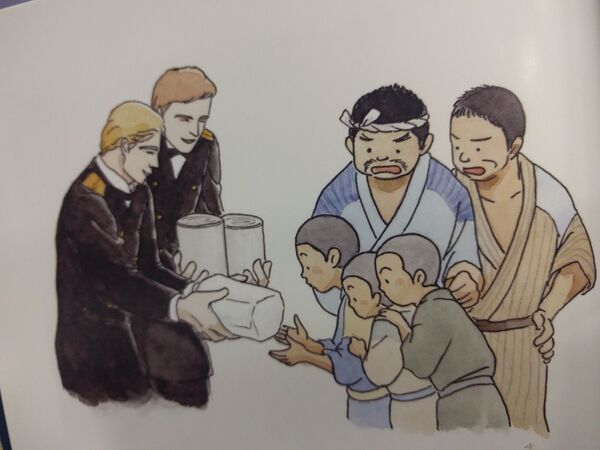

絵本からは、当時の食文化の違いも見てとることができる。ロシア兵は感謝の印にパンやウォッカ、氷砂糖のかたまりを渡そうとするが、村人は警戒し、子どもに食べないように諭す。また、村人たちも精一杯のごちそうとしてロシア兵にふかし芋や麦飯をふるまうが、ロシア兵は戸惑って食べようとしなかった。

絵本の巻末にはロシア語と英語の訳がついているので、ロシア人も読むことができる。島根県在住で、剣道教士の吉山満さんは、この絵本をロシアとの交流に積極的に活用したいと考えている。ロシア各地で剣道を指導している吉山さんは、「祖国に戻ったイルティッシュ号の乗組員の子孫と一緒に、日本で剣道ができたら素晴らしい」と話している。