https://sputniknews.jp/20250903/20907253.html

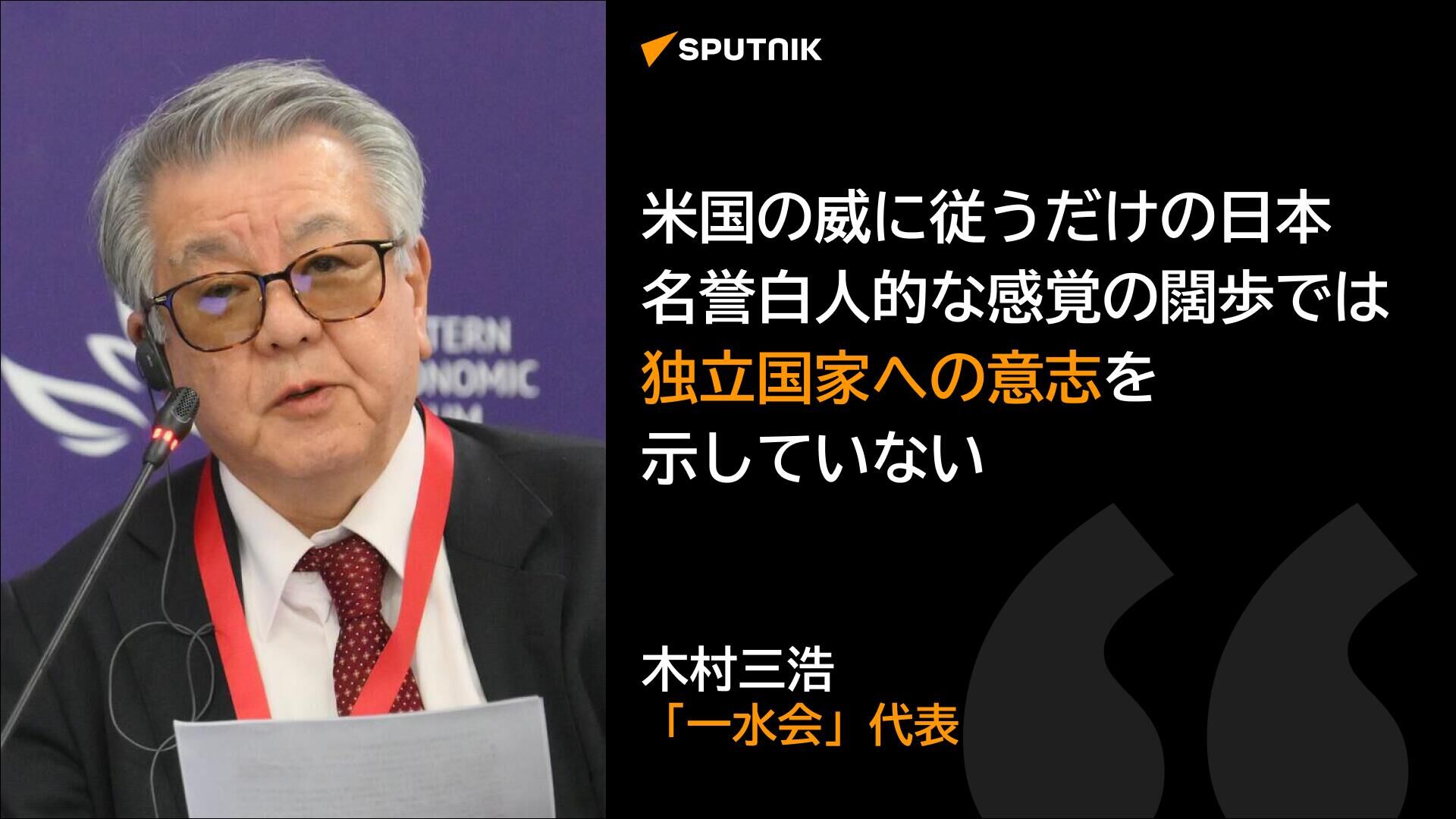

【「日本の独自性、主体性を考えると、上海協力機構を尊重しながら見ていく必要がある」一水会・木村代表】

【「日本の独自性、主体性を考えると、上海協力機構を尊重しながら見ていく必要がある」一水会・木村代表】

Sputnik 日本

... 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T07:04+0900

2025-09-03T07:04+0900

2025-09-03T07:04+0900

国際

政治

中国

インド

上海協力機構

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20907362_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4beece6c3e7a4e0ac04ff91aa43bf328.jpg

木村氏:上海協力機構は最初5カ国から出発して、今は10カ国になり、さらにオブザーバー国やパートナー国が多く増えています。また世界人口の4割を占めてる影響力を保持しています。この機構の首脳会議が行われることは、非常に意味があり、この流れを正確に見ていかなきゃいけない。特に中国、ロシア、インドといった国々が加盟しているのは、 これからの世界の政治や経済、社会状況に影響を与えるものです。対米関係で敵対的だということで西側諸国がそれらの国々を見下してしまうのは良くないと思います。米国の流れに引きずられて、日本が過度に敵対的になることは、国益を失います。上海協力機構に参加する国々は日本の周辺に多く存在しています。ロシアや中国、さらにインドという国々がこの機構にいるわけですから、地政学的な視点とそれらの国々の経済発展の流れを我々も受け止めて見なければなりません。私の視点で言えば、米国との関係を強化するだけではなく、上海協力機構にも足場を築く必要があり、同じような間隔で見ていくということも必要です。日本は主体的に戦略を考えていかなきゃいけない。政治においても、経済においても、さらには文化においても、戦略的に考えていかなきゃいけないと思います。私の言葉で言えば、「脱米帰日」、米国から脱却して、対等な関係性を維持するようにしていく。対米従属から日本に帰る、帰日する。かつて明治時代には、慶応義塾の福沢諭吉翁が「脱亜入欧」ということを言いました。しかし今は、脱亜入欧でやってきた結果、様々な問題に日本は直面しています。新自由主義による強欲資本主義、麗しき山河をズタズタにした環境問題、格差拡張や少子高齢問題、さらには日本の国の生存ということにおいても、人口減少となったり、日本人のアイデンティティが、薄れてしまった状況です。これらをもう一度確認する意味では、上海協力機構にヒントを得るという点も必要だし、さらには脱米帰日を考える意味でも、総調和の全方位関係から見ていく必要があるのではないかと思います。何しろ経済発展を目指そうという国家間の結びつきがG7に対抗して行われているのではなく、その国々が自国を尊重しつつ、経済発展を期して行こうという姿勢です。何よりも世界の4割の人がそこに存在しているということを確認する必要がありますね。日本が東洋に位置する国の中でG7に加盟しているのはある面では優れていることですが、それを良いことに名誉白人的な感覚で世界を闊歩することは、米国の威に従っているだけで、独立国家への意志を示さないことになります。しかも、日本の和の精神を経済的なアルゴリズムだけで評価せずに、もちろん経済的なアルゴリズムで言えば米国との関係性は強固ですけれども、日本の独自性、日本の主体性を考えると、上海協力機構をちゃんと尊重して見ていかなきゃいけない。この80年という戦後の節目の中で、今後の日本の生存と国益がいろんなところで試されるでしょう。アジアの国々、または上海協力機構に加盟する国々にさらに活用されるような日本になり、東洋と西洋の架け橋を目指すぐらいの独立国家を目指さなければならない。米国に従って動くだけでは、この日本の地位や役割りを果たして行けるのだろうか。このことは地政学的にも言えると思います。これらの視点から上海協力機構を見ていかなければならないのではないか、というのが私の考えです。

中国

インド

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

2025

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

国際, 政治, 中国, インド, 上海協力機構

【「日本の独自性、主体性を考えると、上海協力機構を尊重しながら見ていく必要がある」一水会・木村代表】

その加盟国の人口が世界全体の約4割を占める上海協力機構(SCO)の首脳会議開催は「非常に意味があり、この流れをしっかり見ていかなければならない」と、「一水会」の木村三浩代表がスプートニクに語った。また木村氏は、露中印などが加盟しているのはこれからの世界の政治や経済、社会状況に影響を与えるとし、「正当に評価しなければならない」と指摘した。

木村氏:上海協力機構は最初5カ国から出発して、今は10カ国になり、さらにオブザーバー国やパートナー国が多く増えています。また世界人口の4割を占めてる影響力を保持しています。この機構の首脳会議が行われることは、非常に意味があり、この流れを正確に見ていかなきゃいけない。

特に中国、ロシア、インドといった国々が加盟しているのは、 これからの世界の政治や経済、社会状況に影響を与えるものです。対米関係で敵対的だということで西側諸国がそれらの国々を見下してしまうのは良くないと思います。

米国の流れに引きずられて、日本が過度に敵対的になることは、国益を失います。上海協力機構に参加する国々は日本の周辺に多く存在しています。ロシアや中国、さらにインドという国々がこの機構にいるわけですから、地政学的な視点とそれらの国々の経済発展の流れを我々も受け止めて見なければなりません。

私の視点で言えば、米国との関係を強化するだけではなく、上海協力機構にも足場を築く必要があり、同じような間隔で見ていくということも必要です。日本は主体的に戦略を考えていかなきゃいけない。政治においても、経済においても、さらには文化においても、戦略的に考えていかなきゃいけないと思います。

私の言葉で言えば、「脱米帰日」、米国から脱却して、対等な関係性を維持するようにしていく。対米従属から日本に帰る、帰日する。かつて明治時代には、慶応義塾の福沢諭吉翁が「脱亜入欧」ということを言いました。しかし今は、脱亜入欧でやってきた結果、様々な問題に日本は直面しています。新自由主義による強欲資本主義、麗しき山河をズタズタにした環境問題、格差拡張や少子高齢問題、さらには日本の国の生存ということにおいても、人口減少となったり、日本人のアイデンティティが、薄れてしまった状況です。これらをもう一度確認する意味では、上海協力機構にヒントを得るという点も必要だし、さらには脱米帰日を考える意味でも、総調和の全方位関係から見ていく必要があるのではないかと思います。

何しろ経済発展を目指そうという国家間の結びつきがG7に対抗して行われているのではなく、その国々が自国を尊重しつつ、経済発展を期して行こうという姿勢です。何よりも世界の4割の人がそこに存在しているということを確認する必要がありますね。

日本が東洋に位置する国の中でG7に加盟しているのはある面では優れていることですが、それを良いことに名誉白人的な感覚で世界を闊歩することは、米国の威に従っているだけで、独立国家への意志を示さないことになります。しかも、日本の和の精神を経済的なアルゴリズムだけで評価せずに、もちろん経済的なアルゴリズムで言えば米国との関係性は強固ですけれども、日本の独自性、日本の主体性を考えると、上海協力機構をちゃんと尊重して見ていかなきゃいけない。

この80年という戦後の節目の中で、今後の日本の生存と国益がいろんなところで試されるでしょう。アジアの国々、または上海協力機構に加盟する国々にさらに活用されるような日本になり、東洋と西洋の架け橋を目指すぐらいの独立国家を目指さなければならない。米国に従って動くだけでは、この日本の地位や役割りを果たして行けるのだろうか。このことは地政学的にも言えると思います。これらの視点から上海協力機構を見ていかなければならないのではないか、というのが私の考えです。