https://sputniknews.jp/20230207/14841209.html

【解説】下田条約は日露の永遠平和と友好の証し 反露デモの根拠にあらず

【解説】下田条約は日露の永遠平和と友好の証し 反露デモの根拠にあらず

Sputnik 日本

... 2023年2月7日, Sputnik 日本

2023-02-07T07:00+0900

2023-02-07T07:00+0900

2023-02-07T16:37+0900

露日関係

ロシア

歴史

国際

国内

政治

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14842024_0:99:1400:887_1920x0_80_0_0_86fec726422f7752646f3115d3189a9b.jpg

北方領土の日は条約を無視する日冷戦のさなかの1981年、日本政府はクリル諸島「返還」のプロパガンダ強化策として、下田条約が締結された2月7日を「北方領土の日」に制定し、クリル諸島4島の論争解決の起点とした。だが、ロシア側はこのやり方は史実には一致しないと考えている。ロシア外務省の考え方は以下の声明に表されている。反駁の余地のないロシアの領土権北海道までのクリル諸島(日本名:千島列島)は、女帝エカテリーナ2世の時代はロシア帝国の領土だった。この事実は当時の地理地図に記されている。当時、日本の領土の最北端は北海道の南部に位置していた松前藩の領地だった。江戸幕府の老中の松平定信は、1792年にしたためた文書で「北海道の北部の根室は日本の領土ではない」と認めている。これに基づけば、まして北海道のさらに北にあるクリル列島など、「日本の固有の領土」と呼ぶわけにはいかない。ところが江戸時代末期の18世紀末から日本は軍事力を用い、南クリル諸島を襲撃するようになった。残されている目撃証言によると、日本軍はロシア語の文字が書かれた標識を倒し、日本語の書かれたものを立てた。日本人は同時に、諸島に建てられていたロシア正教会の十字架も破壊した。南クリル諸島について日本が主張する「日本の固有の領土」とは、このようにして転換がはかられたのだった。ロシア帝国の功績的な遣日使節として1805年に来日したロシア人外交官ニコライ・レザノフは日露の間に確立されている国境を順守し、北海道の北端より先へは領土を拡大しないよう要求したものの、侮辱的な発言を浴びせられただけで交渉は終わった。提督の譲歩ロシア帝国の次の遣日使節団は1853年、プチャーチン副提督に率いられてやってきた。長崎で行われた初の日露交渉は国交の樹立、貿易、国境の定義をめぐって難航し、幾度も中断を強いられたが、最終的に1855年2月7日、二国間関係と国境を包括的に規定する9つの条項の下田条約が結ばれる。下田条約の主旨は「日露間に末永く真実懇(永久平和と真の友好)」を確立することだった。ロシアには貿易における最恵国待遇と下田、函館、長崎の港への寄港が許され、これらの港に領事館を置く権利が与えられた。ロシアの国境は択捉島以北となり、イトゥルプ(択捉)島、シコタン(色丹)島、ハボマイ(歯舞)島は日本の領有に入り、サハリン島(樺太)については依然として両国の不可分の共同領有地でありつづけることが決まった。下田条約の締結はロシアの外交史においては、プチャーチン提督が領土を譲歩したにもかかわらず、使節団の外交的成功だと評価されている。なぜならば、この条約は当時、ロシアがクリミア戦争での失敗で厳しい外交事情にあり、日本に圧力をかける軍事力がない中で調印にこぎつけたからだ。プチャーチンは、日本側の当初の要求が樺太からロシア人を追い出し、クリル諸島全島を日本の領土とするという極めて厳格なものだったにもかかわらず、交渉手段のみを行使して合意に成功した。全面降伏で条約は無効に下田条約の締結以降、日露関係の状態も両国の国境線にも何度も変更が生じている。1875年のサンクトペテルブルク条約により、樺太の領有権はロシアに移され、それと引き換えに日本はクリル諸島の全18島を手に入れた。そして、1905年の日露戦争の結果、ロシアは樺太の南半分(50度線まで)を日本に割譲することになった。そして、第二次世界大戦後の1946年、国際条約に基づき、サハリン島とクリル諸島は完全にソ連の領有へ移った。第二次世界大戦に敗れ、無条件降伏に調印した日本は、それ以前の条約や協定に言及する権利を失った。無条件降伏とは法的概念では、条約に署名した国は戦前の主体性を失い、戦争終結以前に締結したすべての条約や協定が自動的に取り消されることを意味する。これに照らすと日本の主張する領有権は法的・歴史的根拠がなく、国際的な合意や文書によって裏付けられた第二次世界大戦の結果を修正しようとする「報復主義」の概念に該当する。ロシアは自国に対する日本政府の非友好的なアプローチに対する報復として平和条約の締結交渉を打ち切る姿勢を明示している。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20230127/14724584.html

国内

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

2023

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

Sputnik 日本

feedback.jp@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

露日関係, ロシア, 歴史, 国際, 国内, 政治

露日関係, ロシア, 歴史, 国際, 国内, 政治

【解説】下田条約は日露の永遠平和と友好の証し 反露デモの根拠にあらず

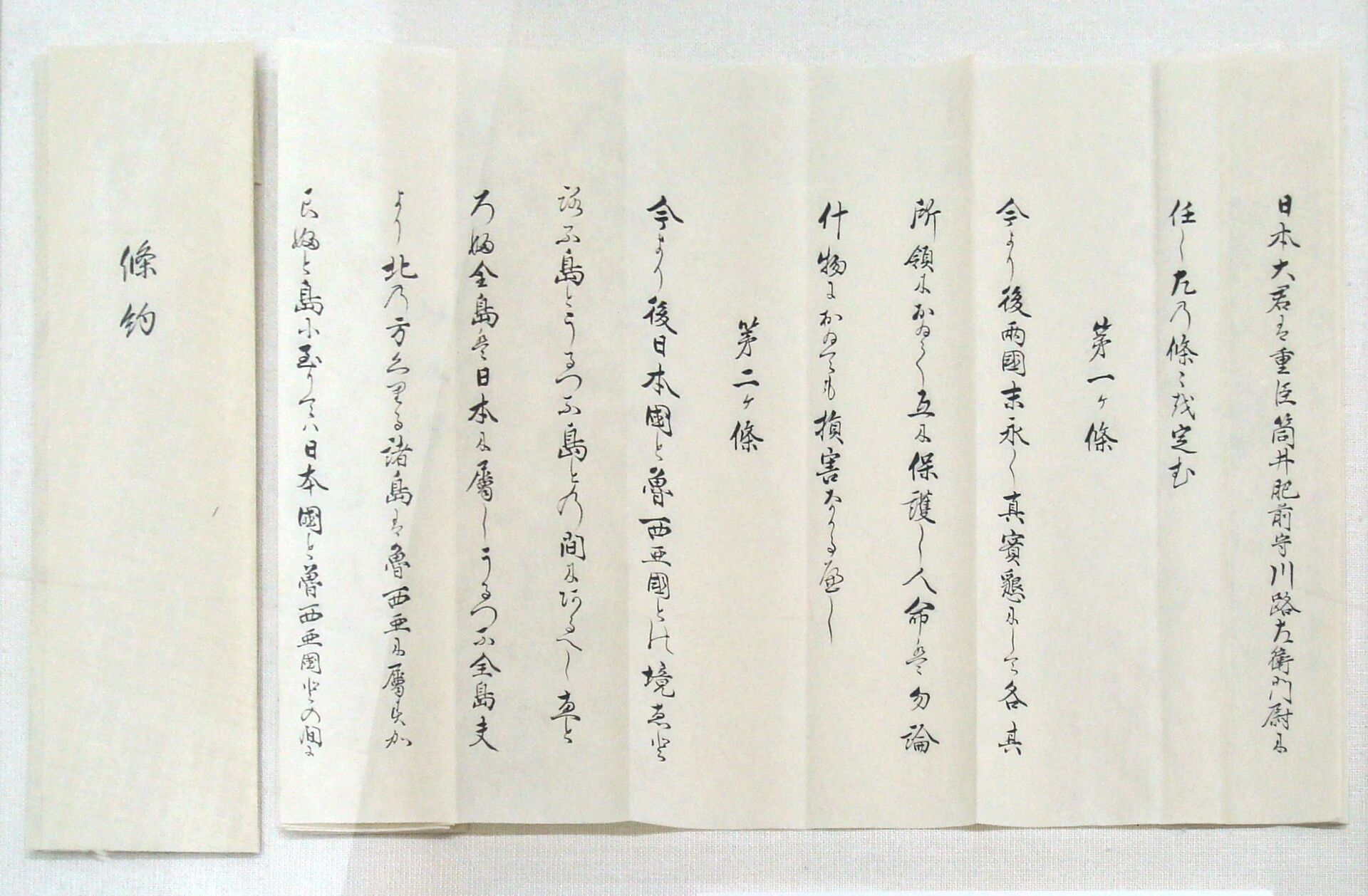

2023年2月7日, 07:00 (更新: 2023年2月7日, 16:37) 1855年2月7日、下田市においてロシア帝国と日本の江戸幕府との間に締結された日露和親条約の第2条で、両国の国境が初めて明確に定められた。日本の国粋主義者らは国境線画定問題の先鋭化をこぞって試みているが、その画定の詳細の向こうにある下田条約の重要な意味が、第1条に謳われた「今後両国は『末永く真実懇』にする」ことである事実は変わらない。

冷戦のさなかの1981年、日本政府はクリル諸島「返還」のプロパガンダ強化策として、下田条約が締結された2月7日を「北方領土の日」に制定し、クリル諸島4島の論争解決の起点とした。だが、ロシア側はこのやり方は史実には一致しないと考えている。ロシア外務省の考え方は以下の声明に表されている。

「日本の一部の政治勢力と社会団体が故意に下田条約を現在の日露平和条約問題と結びつけ、それによってロシアに対する領有権主張を正当化しようとすることには失望させられる..。下田条約は条約の歴史的意義を損なうものではなく、平和条約の締結とは何の関係もない」

北海道までのクリル諸島(日本名:千島列島)は、女帝エカテリーナ2世の時代はロシア帝国の領土だった。この事実は当時の地理地図に記されている。当時、日本の領土の最北端は北海道の南部に位置していた松前藩の領地だった。江戸幕府の老中の松平定信は、1792年にしたためた文書で「北海道の北部の根室は日本の領土ではない」と認めている。これに基づけば、まして北海道のさらに北にあるクリル列島など、「日本の固有の領土」と呼ぶわけにはいかない。

ところが江戸時代末期の18世紀末から日本は軍事力を用い、南クリル諸島を襲撃するようになった。残されている目撃証言によると、日本軍はロシア語の文字が書かれた標識を倒し、日本語の書かれたものを立てた。日本人は同時に、諸島に建てられていたロシア正教会の十字架も破壊した。南クリル諸島について日本が主張する「日本の固有の領土」とは、このようにして転換がはかられたのだった。

ロシア帝国の功績的な遣日使節として1805年に来日したロシア人外交官ニコライ・レザノフは日露の間に確立されている国境を順守し、北海道の北端より先へは領土を拡大しないよう要求したものの、侮辱的な発言を浴びせられただけで交渉は終わった。

ロシア帝国の次の遣日使節団は1853年、プチャーチン副提督に率いられてやってきた。長崎で行われた初の日露交渉は国交の樹立、貿易、国境の定義をめぐって難航し、幾度も中断を強いられたが、最終的に1855年2月7日、二国間関係と国境を包括的に規定する9つの条項の下田条約が結ばれる。

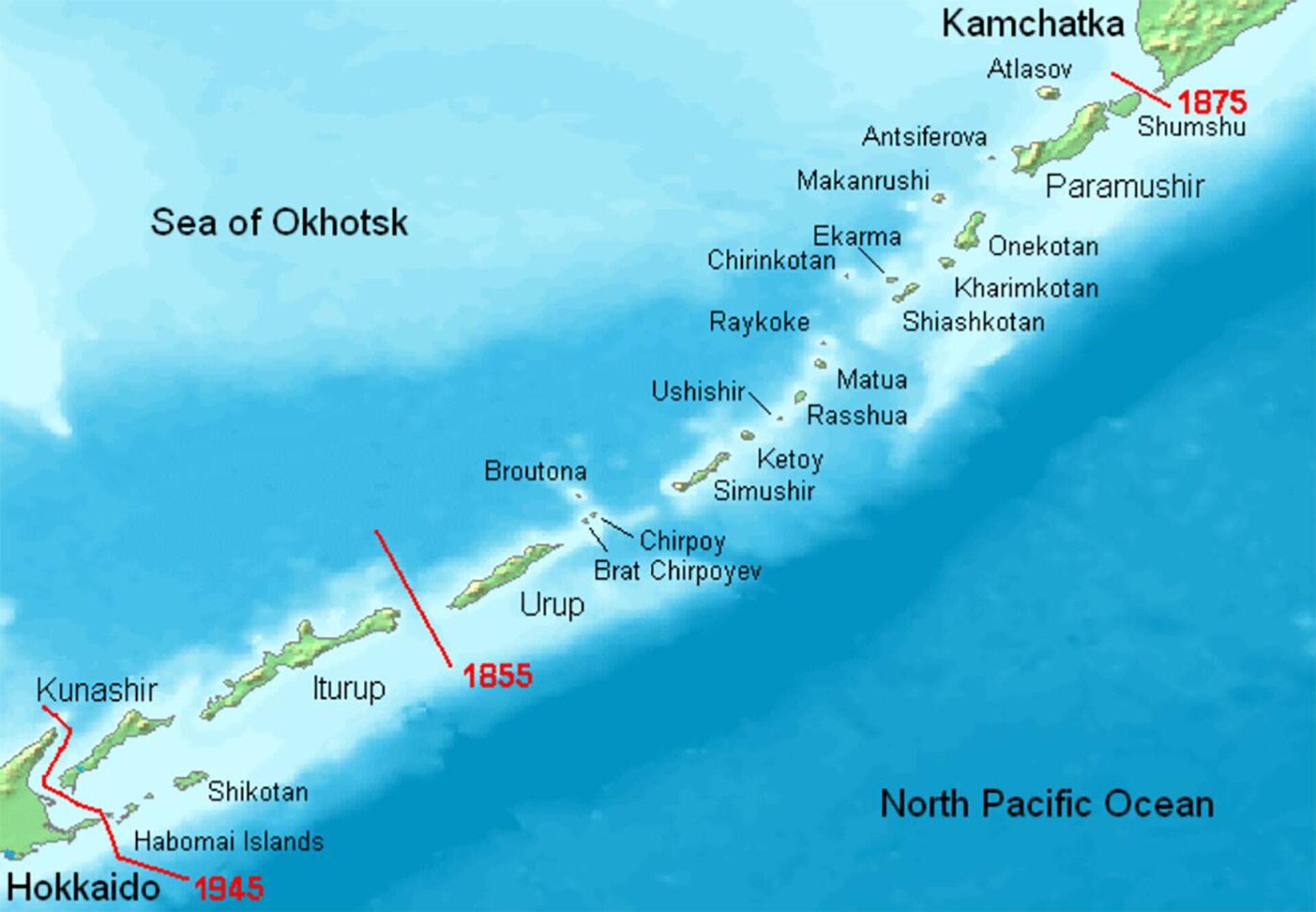

下田条約の主旨は「日露間に末永く真実懇(永久平和と真の友好)」を確立することだった。ロシアには貿易における最恵国待遇と下田、函館、長崎の港への寄港が許され、これらの港に領事館を置く権利が与えられた。ロシアの国境は択捉島以北となり、イトゥルプ(択捉)島、シコタン(色丹)島、ハボマイ(歯舞)島は日本の領有に入り、サハリン島(樺太)については依然として両国の不可分の共同領有地でありつづけることが決まった。

下田条約の締結はロシアの外交史においては、プチャーチン提督が領土を譲歩したにもかかわらず、使節団の外交的成功だと評価されている。なぜならば、この条約は当時、ロシアがクリミア戦争での失敗で厳しい外交事情にあり、日本に圧力をかける軍事力がない中で調印にこぎつけたからだ。プチャーチンは、日本側の当初の要求が樺太からロシア人を追い出し、クリル諸島全島を日本の領土とするという極めて厳格なものだったにもかかわらず、交渉手段のみを行使して合意に成功した。

下田条約の締結以降、日露関係の状態も両国の国境線にも何度も変更が生じている。1875年のサンクトペテルブルク条約により、樺太の領有権はロシアに移され、それと引き換えに日本はクリル諸島の全18島を手に入れた。そして、1905年の日露戦争の結果、ロシアは樺太の南半分(50度線まで)を日本に割譲することになった。そして、第二次世界大戦後の1946年、国際条約に基づき、サハリン島とクリル諸島は完全にソ連の領有へ移った。

第二次世界大戦に敗れ、無条件降伏に調印した日本は、それ以前の条約や協定に言及する権利を失った。無条件降伏とは法的概念では、条約に署名した国は戦前の主体性を失い、戦争終結以前に締結したすべての条約や協定が自動的に取り消されることを意味する。これに照らすと日本の主張する領有権は法的・歴史的根拠がなく、国際的な合意や文書によって裏付けられた第二次世界大戦の結果を修正しようとする「報復主義」の概念に該当する。

ロシアは自国に対する日本政府の非友好的なアプローチに対する報復として

平和条約の締結交渉を打ち切る姿勢を明示している。